川南在线 发布时间:2025-07-07

7月6日,第二届全国文物行业职业技能大赛在泸州落下帷幕。修复破损字画、金属、陶瓷,制作斗拱、墀头墙,勘探与发掘古迹,在比赛中,选手们借文物与历史对话,用修复和发掘工作填写文物保护技能的传承答卷,在汗水中收获成绩、在竞赛中提升技能。

一场比赛 发掘酒城历史

保护文物就是保护历史、传承文明。全国文物行业职业技能大赛第一次在南方城市举办,就选了泸州,既与泸州两千多年建置史和丰富的文化遗产相得益彰,又是对泸州国家历史文化名城名片的看重。而承载好这项赛事,可不仅是提供一个场馆那么简单。

7月4日5时许,合江县神臂城镇江对面的大桥镇长江村,几辆大巴车行驶在村道并不宽敞的水泥路上,打破夏日清晨的宁静。车辆来到位于黄氏坝的比赛场地,选手们鱼贯下车、进场准备;6时20分,比赛开始。酒城的朝阳也起了个大早,当选手们手持洛阳铲取出第一串泥土时,汗水就已悄悄出现在他们的额头。取土、分析土层、绘图,选手们忙碌而冷静;不到9时,他们就都已完成取土和分析工作,开始绘图。

四川省文物考古研究院专家刘睿介绍,考古探掘是考古调查的重要手段,分为勘探和发掘两个步骤。在勘探阶段,考古人员科学布设探方,借助专业工具精准捕捉地下信息,包括遗址定位、文化层分析等,为后续发掘提供可靠依据。

选手们通过土层颜色、质地判断地下遗迹分布等信息,而常人看来,这片赛场就是一片泥地。不过,事实上其下埋藏的历史不容小觑。据《宋史》记载,宋元战争期间,刘整降元。吕文德进讨之后汇报已复外堡,“拟即对江垒石为城,以示持久之计。”吕文德计划垒石为城的位置就是黄氏坝。

黄氏坝和神臂城隔江相望,中间的江心岛为中坝。宋元战争中,中坝与合江石盘寨、泸州余甘渡同为水军基地。黄氏坝由济民市更名而来,有学者认为这一更名是为了纪念黄仲文。黄仲文是和刘整同一时期的将领,统援蜀诸军入川,因神臂城太小,而驻扎在济民市。南宋末年,合江县治曾移驻黄氏坝。泸州市文化遗产研究保护中心主任、研究馆员陈凤贵介绍,黄氏坝遗址曾经是宋军囤粮的基地、也是操练军队的地方。在元代,黄氏坝曾是县衙所在地,遗迹很丰富。在黄氏坝遗址考古发现的水井、货栈遗迹,是南宋末年山城体系及宋元之际城市发展的重要研究范本。

清代罗培意的人物图轴

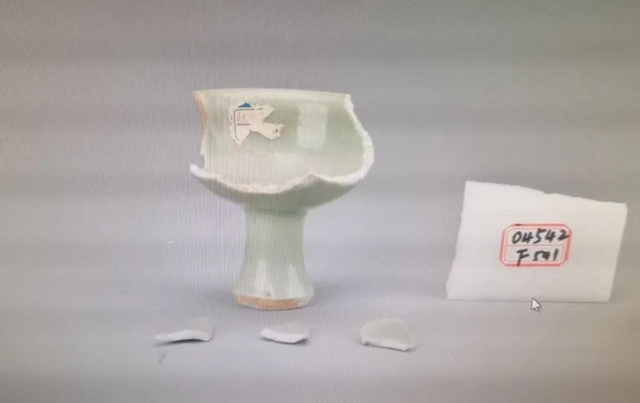

为承载好这场中国文物行业规模最大、水平最高、影响最广的职业技能赛事,泸州市不仅“拿出”黄氏坝供考古勘探,还拿出了两件文物用于书画和瓷器修复比赛。一是清代罗培意的一幅人物图轴,其纵86厘米、横39.5厘米;一是清代的一只豆青釉高足杯,其口径10.5厘米、足径4.5厘米、高12厘米、重290克。

豆青釉高足杯

参与这项赛事的人们,也对泸州感到好奇。参赛嘉宾李玮等人就抽空去看了泸州市博物馆。看完后他说:“不愧为国家一级博物馆,藏品很丰富,给我们留下了非常深刻的印象。”他表示,泸州有很深厚的文化底蕴,如果时间允许的话,还想多走走看看,“未来也许还来”。

三代同台 彰显技能传承

本次大赛共设木作、泥瓦作、金属、陶瓷、纸张书画文物修复和考古探掘6个项目。分理论和实操两个部分。中国国家博物馆终身研究馆员、中国文物保护技术协会副理事长铁付德说,大赛不仅要考察修复技能,也考察理论知识。他介绍,文物保护修复是有一些明确的程序,要先观察这个文物的病害,准确描述、绘制病害图、设计修复的技术路线和方案,然后才是动手去修复。

尽管参赛的都是我国文物行业的佼佼者,但多数人都表示这次赛事难度很大。最要紧的就是时间。纸张书画修复项目的参赛选手胡乾娟的比赛内容是修复一张山外画。这幅画的病害比较多,残缺比较大、有大量的断裂和折痕。她说:“我觉得难度还是比较大,时间还是比较紧,平时可能要花半个月时间。”而比赛只给15个小时。木作文物修复比赛的内容是在16小时内,使用传统木作工具完成1组清式一斗两升麻叶头斗拱的制作,并选择一种方式完成1根木柱墩接。被誉为“故宫最后一位木匠”的裁判长李永革说:“作品要与图纸完全一样,还要处理好细节,时间上还是挺紧张的。”

同样人人专注,但与纸张书画文物修复比赛的安静不同,木作文物修复比赛十分喧闹。锯子锯木头的呲呲声、凿孔时锤子敲击的当当声、打磨时砂纸摩擦的沙沙声,组成一首协奏曲。

这片赛场仅有一位女性选手,她也是本次大赛年龄最小的参赛选手,来自天津,名叫张玥,大二的学生。与张玥同场竞技的,还有他的老师王振之,今年37岁;有此次参赛年龄最大的选手之一沈建春,今年59岁。老中青三代文物技能人才同台竞技,同样发生在其他五个项目的赛场上,这正是本次大赛的一个亮点。

59岁的张祝兵是泥瓦作文物修复项目年龄最长的选手,13岁作为学徒入行,从业46年、带徒10余个。他说喜欢和年轻人交流,因为他们总能想到新东西。而且文物保护这行,非常需要年轻人,因为“这些技术都要传承下去,得年轻人来接棒”。

几句良言 “择一事终一生”

中国文物保护技术协会副理事长韦荃在文博领域钻研了40余年,见证了文物修复从“冷门”到“热起来”。在他看来,老中青三代的切磋交流意义深远。韦荃说,文物修复在过去大多是通过“师傅带徒弟”的形式,一代代传承。但现在全国几十所高校都设立了文物修复的相关专业,通过学校培养的技能人才,不仅仅得到技术的传授,理论的工作也更加扎实。

国家文物局全国重点文物保护工程专家库专家张立方是此次大赛实操比赛的总裁判长之一,他也认为更多的年轻选手参赛是个好现象,文化遗产保护的核心不仅是让遗产价值实现代际传承,保护过程中所涉技艺也需要传承、工匠精神更需要传承。

张立方说:“我国文物行业的人才力量仍处于‘爬坡’阶段。”他表示,相比中国的文物数量,从事文物保护修复的人员还远远不够,文物行业的人才需求还有很大空间。所幸不论是师承制的延续、学校教学体系的更新还是各类系统性培训的升级,都体现出中国文物技能人才培养体系的不断完善。

四川省考古学会副会长兼秘书长、四川省文物考古研究院研究馆员孙智彬也认为缺人:“我们缺的不仅是顶尖人才,更是庞大的基础队伍。”他举例说,四川考古院的技工队由几人扩展到几十人,年工作时长超300天,面对三星堆等重大遗址,人力捉襟见肘。在他看来,符合中国文物行业发展的人才结构,应该是有庞大的基础力量、坚实的中坚力量和顶尖的引领人才。

然而,接棒并不容易。专家们在欣喜年轻人加入行列的同时,也表示了担忧。

在黄氏坝的勘探赛场,选手们戴着草帽汗流浃背。“我们的考古勘探和发掘都在野外,这就是大家高温下的工作日常。”孙智彬说,考古实际上是一个极其艰难,且时间非常长的一项工作,99%的野外工地很是艰苦,风吹日晒、风餐露宿才是常态,“不可能每个现场都能像三星堆祭祀坑发掘时搭个大棚、建个方舱。”他认为,要打破年轻人的行业滤镜,同时“希望他们真正做好了‘择一事终一生’的准备”。

韦荃认为文物也是有生命的,文物的修复是两个生命在交流。当修复工作者付出了自己的情感,才能够把文物修复到极致,两个生命的对话可能是一辈子。他说:“希望年轻人对文物的保护与修复不只是一时的热情,它更多需要默默耕耘、需要坚守,是一件久久为功的事情。”

(来源:泸州发布-泸州市融媒体中心 记者 李荣泰 牟科)

编辑:卫国

关注川南在线网微信公众号

长按或扫描二维码 ,获取更多最新资讯

其他