川南在线 发布时间:2025-04-07

近日,由西南医科大学附属医院儿童心血管与消化内分泌科主任刘斌教授、副主任李刚副教授及刘东主治医师组成的专家团队,成功完成川南首例“全降解室间隔缺损封堵器”植入手术,为一名先天性心脏病室间隔缺损患儿带来“无痕”治愈希望。

这一突破标志着川南地区儿童先天性心脏病介入治疗迈入全降解材料新时代,患儿心脏将随封堵器降解逐步实现自然修复。

“隐形卫士”带来新希望

5岁的小明(化名)因患先天性心脏病室间隔缺损以来备受病痛折磨,反复的肺炎、发育迟缓,让他的童年充满了阴影。

小明的父母曾多次咨询医生,得知传统的介入治疗方法是在心脏中植入金属封堵器。虽然这种方法有效,但金属封堵器会终身留在孩子体内,可能带来一些潜在的并发症。“孩子还这么小,心脏里却要装个金属东西,一辈子都取不出来……”这让小明的父母感到十分纠结。他们不希望孩子从小就带着“异物”生活,更担心未来的医疗检查,如核磁共振,会因此受限。

幸运的是,在西南医科大学附属医院儿童心血管与消化内分泌科就诊期间,医生为小明的父母介绍了一种“会消失”的封堵器——全降解室间隔缺损封堵器。这种封堵器由生物可降解材料制成,最终变成二氧化碳和水,被人体吸收或排出体外。这意味着,小明的心脏将随着封堵器的降解,逐步实现自然修复,而无需终身携带金属植入物。

医生向小明的父母详细介绍了全降解室间隔缺损封堵器的原理和优势,小明的父母当即决定手术,虽然心中仍有一丝忐忑,但更多的是对未来的期待。

全降解室间隔缺损封堵器

手术室里的“精准操作”

手术当天,刘斌教授、李刚副教授和刘东主治医师组成的专家团队为小明实施了“全降解室间隔缺损封堵器”植入手术。

手术室内,医护人员紧张而有序地忙碌着。医生们通过小明大腿根部的血管送入细导管,在心脏超声和X射线的引导下,将直径仅数毫米的全降解封堵器精准释放在室间隔缺损处,成功堵住了心脏的“漏洞”。

整个过程无需开胸,手术非常顺利,术后超声监测显示封堵器位置稳定,小明的心脏恢复正常跳动。次日,他就能下床活动了,这让他的父母惊喜不已。

团队医生

全降解封堵器的奥秘

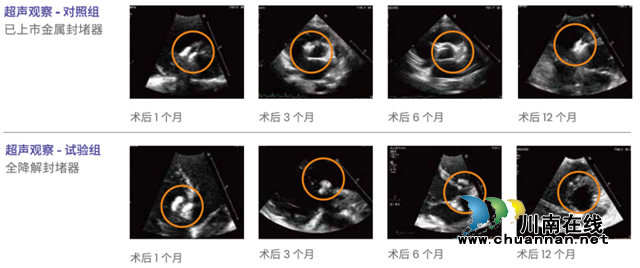

这种神奇的全降解封堵器是如何工作的呢?刘斌教授介绍,封堵器植入后,心脏自身的组织会在其表面生长,逐渐填补缺损。当心脏的缺损部位长好后,封堵器就开始降解。整个降解过程通常持续数月至一年左右,具体时间取决于封堵器的材料和设计。

与传统金属封堵器相比,全降解封堵器最大的优势在于它的“临时性”。儿童的心脏仍在生长发育,金属封堵器可能会对心脏结构产生影响,而全降解材料在完成“临时桥梁”的使命后自动消失,既降低了远期并发症的风险,又减除了家长的担忧和疑虑。

金属封堵器和全降解封堵器临床试验对比

据统计,我国每年新增先天性心脏病患儿约15万,其中室间隔缺损占比约50%。全降解封堵器的应用,不仅减轻了家庭的心理负担,更将推动先天性心脏病治疗向“无痕化”迈进。目前,这项技术已在国内多家医院开展,川南地区的成功落地,将惠及更多基层患儿。

刘斌教授表示:“从我们近20年的先天性心脏病介入诊疗经历来看,全降解封堵器是治疗室间隔缺损的一种有前景的有效方法。当然,在选择具体治疗方案时,应根据患者的病情、年龄、身体状况以及医生的建议进行综合考虑。”(文/图:西南医科大学附属医院儿童心血管与消化内分泌科)

编辑:李永鑫

关注川南在线网微信公众号

长按或扫描二维码 ,获取更多最新资讯

其他