川南在线 发布时间:2024-06-30

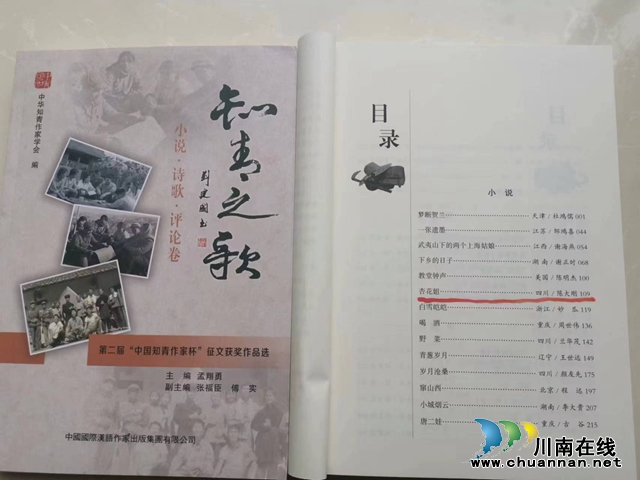

本文荣获第二届“中国知青作家杯”征文活动小说一等奖

杏 花 姐

□ 陈大刚

一

1975年初夏,我走进了赤水河边大娄山中一个小地名叫老鹰岩的小山村,认识了杏花姐,那年她22岁出头。

40多年过去,我可以负责地说,在认识杏花姐之前,女性这个物种于我而言,比一杯白开水好不了多少。比如,我现在就无法清晰地回忆出任何一个初中女生形象。之所以出现这样的病态心理认知,得从我外号“根号2”说起——小可出生正逢三年灾荒,发育迟,小学初中皆是班上“吐鲁番盆地”。所以在学平方根时,专爱与人取外号的许卫同学就将我揪出来“批斗”,把近似数值为“1.41”的根号2 (数学符号为√2)的帽子扣我头上。反抗几次无效后,我就成了“根号2”这个无理数——之后就没人叫我本名“甘庆平”,连体育老师周大汉也咧开长方形大嘴高喊“根号2”。只是他舌头有些绊,发不出卷舌的“2”音,就只能喊成“根号两”。我恨过他,但也感激他。因为我这小虾米与长跑、短跑、跳高、跳远、单杠都不是同类项,而他居然善解人意对我法外开恩,咧开长方形大嘴直接宣布,“根号两”可以不上体育课,这就避免了我这运动场上的无理数当众出丑——所以,我至今还认为周老师那张长方形大嘴是世界上最动人的嘴之一。

我这矮哥自然不入了女生法眼。如果她们中有人居然屈尊与我搭讪,也只是为了喊“根号2”好玩。同时,我本身也不善言辞,尤其与女生一说话脸就要红,当然就不会对她们有特殊感觉。那时我的兴趣都在数学,这也是众人呼我“根号2”的一个原因。所谓矮子心多,浓缩的都是精华,在大家还为解一元一次方程焦头烂额时,我就能解二元一次方程;在别人还为解平方根抓耳挠腮时,我已能算立方根。妈妈说我的小脑袋生来就适合同数字图形打交道。事实上,我初中几年唯一的乐趣也就是数学——只要一进入数字与图形的迷宫,我就眼睛发亮兴奋冲动;破解其中一个谜,全身细胞都在长高,感觉整个人绝对是一个“有理数”。这自然让数学老师李光华喜欢我,将我拔高为数学科代表,还时常叫我帮着改作业,那些高个子帅哥与眼睛长在额头上的美女同学,便都成了无理数,得受我手中红墨水笔“说三道四”。我数学如此了得,全拜妈妈所赐——她是解放前县城女中才女。从小学开始,除了教了我古诗、英语,还教我许多学习方法,比如通过预习学习。那时的教材内容与现在相比太小儿科,我基本上通过自学就会,遇了难处又有妈妈点拨。所以,在认识杏花姐之前,我曾偏执地认为,妈妈与世上女子属于两条平行线上的生物。

可惜初中毕业后,我却没能上高中。原因是妈妈在遗传数学天分给我的同时,也遗传了剥削阶级家庭成分——她是县城甘氏名门三小姐,据说古蔺最早兴建的小学与中学,甘家都出过不少银子。其实,妈妈更是一个追求进步的热血青年,1940年代,曾在创造社与郭沫若、成仿吾、郁达夫称兄道弟的古蔺名人邓均吾先生,按党组织安排回乡组织民众抗日,妈妈就多次在他编导的抗日活报剧中女扮男装上街演出。解放后,妈妈当了小学教师。但在文革中却被打成漏划地主分子,罪证之一就是我取母姓“甘”,而不随父姓“骆”,肯定是为了赓续甘家地主血统。造反派这个说法还真不寃枉——外公是甘氏长房长子,膝下虽有五女,惜无一男丁嫡传,外婆去世后,他之所以选择与我们同住,是曾找知阴阳的王木匠算过八字,王木匠说他掌纹把握着我妈妈这一房运程,要同住才合天意。但同我妈妈谈判时,他却隐藏了算八字这层,居然提出要我承甘姓的条件——这老地主果然是老奸巨滑。住我家后只认我妈。比如吃晚饭时,如果我妈妈没回,就要全家等,说吃早了晚上要饿;如果是爸爸没回,妈妈回来了,就叫马上开饭,说他早饿了。甚至哥哥们上学有还没回来的,也不等。当然,可能是我也姓甘的缘故,他对我也另眼相看,比如,离家下乡那天早晨,他就将姨妈们孝敬他存下的私房钱,拿出20元悄悄塞进我手中。

不过,我若姓骆也脱不了爪爪。爷爷也是大地主,父亲出自其三姨太。1957年,解放前上过中专的父亲管不住嘴就成了右派。所以,造反派在批斗我父母时,就一连用了三个成语,“一丘之貉、臭味相投、狼狈为奸”。我这样“双料”剥削阶级家庭出身的无理数,当然就没资格进高中教室。

面对残酷的现实,已被下放到学校食堂专职喂猪的妈妈一脸无奈。细说起来,我们家那些年“无奈”太多,我头上三个哥哥没一个上高中。大哥连初中也没能上,就背上装了鋸子斧头的背篼,拜师学木匠;二哥与三哥是双胞胎,1972年初中毕业双双下乡当知青。我初中毕业时,身高仅一米五三,在社会上晃荡将近一年后,还是无奈地步了二哥三哥后尘——下乡前夜,妈妈将几本文革前高中教材悄悄塞进行李,外公一旁絮叨,“乖书自读。书读进肚皮别人抢不去。”我居然把这铁帽子老地主的话听进了心,让这些书陪伴我度过了无数寒风呼啸的山乡夜晚……

1977年,高考恢复我就考上了大学,得录取通知书头天晚上,外公梦见发大洪水淹没了县城;次年,大哥上了中专,二哥与三哥也双双上了大学。几个哥哥得录取通知书前夜,外公都做梦在洪水中抓到大鱼——古蔺迷信说法,但凡梦见洪水与鱼都是好吉兆,而梦见穿新衣裳则要倒大霉。解放初期,外公祖上老屋被公家征收前夜,他就梦见穿新衣裳娶媳妇。大哥二哥三哥“中举”那天,外公提了烧酒香蜡纸钱专程祭拜祖坟,一声“老祖宗,一笼鸡都叫了!”老泪纵横,当晚安然仙去——惜哉,外公没能看到我这“叫鸡”大学毕业后又到英国留学。

二

第一次以知青身份干的农活是为包谷浇粪追肥,也就是这天,我认识了杏花姐。

干活的地方在山上,一山坡全是包谷地,比学校操场大十几倍。地里包谷杆齐大腿高,粗若小儿手臂。

男人挑粪上山。女人在包谷地边水凼挑来水,和粪勾成清粪水浇包谷。因人矮小,生产队长罗学君就安排我与女人们一起浇地,并吆喝他婆孃(古蔺方言,意为老婆),“照顾好这小知青。”我于是就成了一帮大娘大婶大嫂大姐中的“娘子军党代表”。

牛高马大的队长婆孃(我叫她罗大婶),朝着女人们喊了一声,“这是我们生产队知青甘庆平”。一把就将我推向众人,十多个女人一下开锅。

“哦哟,个儿太矮小了,还没长出头呀!”

“皮肤好白,猪油一样。”

“啧啧,这细皮嫩肉,就象一支白鹤。”

“就叫他小白鹤。”

众人开心喊叫,臊得我一张脸通红,下意识地用手捂着我那张可耻的白脸——这是妈妈造的孽,她在遗传给我剥削阶级家庭成分之后,又遗传给我一身白。妈妈是全城出了名的白女,她曾告诉我,她是夏天生的,外婆生她前一晚,却梦到县城边最高的山火星山被白雪堆满,然后那雪被风一吹,就云一样飘到屋顶上,所以取名 “甘雪莹”,又因她皮肤之白嫩超过了福音堂的加拿大女子安妮,同学们就叫她“赛白人”。所以,当年演抗日活报剧时,邓均吾先生差点不让她女扮男装。到文革时,这白也成了罪状,造反派批斗她时,就将烧柴火锅底的烟灰也就是俗称的“锅烟墨”抹了她一脸。据她讲,生我头天晚上,梦到一白鸟飞入怀中。接生的邻居王婶说我浑身白得晃眼,同我妈是一个模子里铸的。只是这一身白皮肤真让我恼怒,班上女生除了用“根号2”羞辱我,还以取笑我的白脸逗乐。不曾想这白到了农村也成了惹事生非的累赘——我的名字于是就由“甘庆平”而“根号2”又进化成了“小白鹤”。

就在我臊得心里七上八下时,罗大婶又大大咧咧开腔了,“杏花,你是出了名的白,站过去跟他比比。”

“比就比!”被叫做杏花的女子走了过来。她身高应该将近一米六五——我目测自己可能只够得到她鼻子。显眼的是胸前有两肉团将天蓝底碎花布衫顶得老高。她走到我面前,把袖子一挽,露出一节耦似的手臂来——“耦”的前段红里透着黑,中间一段则是红里透着白,近肩那节“耦”白得与我不相上下。又不由分说把我袖子也挽起,于是,一男一女两手臂肉贴肉并挨,一股异样的温热,电流一般“轰”地传遍全身,让我不由自主打了一个激灵——我之所以会产生如此生理反应,是因为这是我懂事以来第一次同异性“肌肤相亲”。此前我亲近过的女性就只有妈妈,一家除了她是女性,另6个全是爷们,而且,好像上小学三年级后,她就极少有肢体亲近我。至于女同学,我则从未有过肢体接触。

我还没从“肌肤相亲”的恍惚中回过神来,杏花的手又摸在了我脸上,“好细嫩呀,用力就要捏出水来。”并“啧啧啧”笑开了。罗大婶蹭过来也笑着说,“杏花,你那么喜欢就让他跟在你屁股后头,调教好哈。”。众人一旁打趣“杏花捡了个兄弟”“是捡了个儿”。罗大婶又顺手一推,我就一头就撞在杏花胸前挺起的一团软绵绵肉上,脸火辣辣的,恨不得眼前有个洞钻进去。杏花拉了我的手,“小白鹤,你就叫我杏花姐。”说着又摸了一把我的脸,臊得我直往后退,只是莫名其妙地,恍然有一股红透的杏子气味自她身上飘过来。

开始干活,杏花让我先在一边看。她挥舞手中闪亮锄头,先将包谷脚下杂草清除,然后松土,手脚那叫一个麻利洒脱。接下来是浇粪水,腰弯成优美弧线,手中大粪瓢顺着包谷土埂向前,粪水贴着包谷根窝“哗哗”浇下,那土“吱吱”有声,恍如小儿吃奶。她流畅快爽的浇粪水动作,让我想到学校女生在舞台上跳舞——后来我才知道,她是生产队做农活一把好手,田里土里不输男人。大伙津津乐道的一事是,去年生产队最大一丘田栽秧时,队长与罗大婶杏花比拼,三人同时发,两女人一左一右灵巧如燕一溜烟往前,到了田头又回身栽,硬生生把队长关在了田中。

然而,看者容易做者难。轮到我上手浇粪水,因是第一次做,自然笨手笨脚,加之又不习惯粪水味道,就缩手缩脚。腰杆蜷不下去,粪瓢老高就倾倒,粪水天一半地一半,脚上的胶鞋与裤脚全是粪水。杏花过来夺过粪瓢,一通数落,“把粪水浇在脚上,是想像包谷一样长高呀。你腰杆是不有根棍子在背后抻着?”数落声中她再次给我做示范。此时太阳已老高,日头毒辣,晒得人脸发烫,加之干活又热,杏花就脱了天蓝底碎花外衣,只穿了薄薄的短袖紧身汗衫,汗水把襟衣浸湿紧贴在她丰盈的身上,将她胸脯勾勒得格外圆饱满,并显眼地鼓胀出两个挺拔的峰团,那峰团又随着她的呼吸一上一下。而她弯下身时,衣襟里就露出一对白花花的肉团左右晃悠,像调皮的小白兔一样要纵跃出来,让我看得 “呯呯”心跳,又呆若木人——这是我此生第一次看到女性这个部位。她示范完抬起身时,发现了我眼睛直勾勾盯着她胸脯,脸一红,急用手捂着。“看啥子?我把你眼睛抠下来!”随即就用食指和中指弹我额头。她显然很用了力,我虽皮肉有些痛,但心头却莫明其妙受用。

下乡第一天干活的经历,就这样以特殊的光芒载入了我人生史册——第一次与异性肤肌相亲,第一次被异性用手摸脸,第一次撞了女性胸脯,尤其是第一次偷窥了异性乳房。

三

让我没想到的是,三个月后,我的“史册”又增添了更为灿烂的一页——一览无余地看到了杏花姐的双乳与胸脯。

此时,杏花姐与我已走得很近。

她家与我的知青房坎上坎下,几十步路的距离。我外出下山或回知青房,都要经过她家坝子。一来二去,就与她们家熟了。知道她上有公婆,中有一小姑子,在公社小学上戴帽子初中班,男人邓明政在云南当兵已六年。膝下两娃娃,女儿翠翠快四岁,儿子狗儿还不到半岁。

杏花姐公婆很和得人,家里吃好的都要叫我。那“好的”中竟然有野味——50出头的邓大伯会“安山”,“安山”是土语,就是将铁夹或网安放山中飞禽走兽常出没之处捕猎野物。邓大伯说他这些年曾“安”到过酸草狗(学名果子狸)、毛狗(学名狐狸)、岩羊、獐子和野鸡。大概是下乡一个月后,我就吃到了酸草狗烧土豆。只可惜菜品虽是山珍,他们碗中却只有“麦螺丝饭”——用粗麦子面掺少许白米做的饭,有时就是麦子面或是包谷面混和干菜叶。看到翠翠也吃这样的食,我心里发酸,回到知青房就将锅中米饭全端给了翠翠。

山珍当然不白吃。到公社开知青月会时,我就打了一斤烧酒,两斤煤油、买了一块肥皂和二两水果糖。能买到这些,是因为分销店售货员是我妈妈学生。酒给了邓大伯——老人一看到酒就一脸放光,那年月要过年,才供应乡下人每人半斤酒。煤油给她家点灯用——乡下无电,煤油也是计划供应,还不够用。乡里人家只有两个选择,一是尽量不点灯,二是用传统的桐油或菜油取代。但两种油都有同样败着,灯烟子大,灯苗则细小若一粒黄豆,根本谈不上亮字。肥皂给狗儿洗衣服——杏花姐为狗儿洗衣时,只是手搓水洗。水果糖给翠翠,她叫我小叔叔很亲热。

同杏花姐接触多了,对她了解自然就增多。她上完三年级就退学,用她老爹话说,“嫁出去的女,泼出去的水。女子只要认得自己名字就可以了,书读得再多,也是帮别人家读的。”不过,更主要的原因还是她妈走得早——1961年灾荒年时走的,那时她才8岁。下面有三个妹妹,最小的才一岁。妈走后,就由婆(古蔺人把奶奶叫婆)拉扯她们,过两年婆也走了,重男轻女的老爹居然让大她两岁的哥哥继续读书,却叫她退学带妹妹。十一岁时,就垫起脚煮饭,一家人衣服都是她洗。14岁下田土开始挣工分,家事由小她两岁的三妹退学接班。17岁出嫁——两家老人曾同为一个地主家的长工伙计,订的是娃娃亲。彩礼是必须的,因为要用来给哥哥张罗媳妇……说起这些事时,杏花姐的语气与表情云淡风清,仿佛是在说别人的事。她更乐意说的是,公婆待她如亲生女儿,男人对她好,今年春节探亲临走反复叮咛,不让她下地,就呆在家中等着生狗儿。一个月会有一封信。最近的一封信是让我给她念的,信中说,他已经提拔为排长,穿上了四个兜的军服。还说要接她和娃娃到云南看石林与苍山洱海。

杏花姐的人生路虽说让人嗟叹,人却出落得极标致。有句土话说,“好豆花在渣头,好姑娘在乡头。”我以为就应在她身上。她个子高挑,身材丰满,皮肤白里透红。水汪汪的大眼睛,像极了山崖上泉水窝,清亮的嗓音,好似山水在竹槽中哗哗流动——她家日常用水就是用竹槽接屋后山崖中山水。正是奶孩子期间,高挺的乳部尤其引人注目,将她鲜红如桃的脸衬托得越发光鲜。让我感到神异的是,每次与她身体贴近,恍恍惚惚就有一股杏花香气往鼻孔里钻。

因为走得近,我一次就曾大胆问她皮肤为何如此白,身上为何有如此香。她的回答让我惊异得合不拢嘴。她说娘家生产队小地名叫杏花坡,地势是两面坡夹着一小溪河。一面的坡是一大片杏树林,另一面坡又是一大片梨树林。春天的时候,杏花一开,一山坡都红;梨花开时,又一山坡白。山中俗话说,“桃花开,杏花谢,谁跟梨花叫姐姐”,因为杏花占先开,所以叫杏花坡。而那条溪河则叫梨花河,河在生产队地盘上拐了两个弯,成两水潭,约定俗成,夏天时,上潭专属女的洗澡,又叫女儿潭——女人们结束一天田土劳作后,就常去水潭洗澡解乏。杏花姐在大约5 岁时,就同一些小姐妹们跟着大人水里热闹;下潭则为男人洗,又叫汉子潭。那杏花坡的女儿,都是妈吃了许多杏子与梨子生下来的,到人间后,学说话时就开始吃杏子梨子,之后长大到出嫁,一直吃,所以皮肤便白里透红,那没被风吹雨打太阳晒的大腿胳膊胸脯,只要衣服一卷起时,就白花花的。加上喝的又是梨花河的水,无数次在河水中洗泡,姑娘们水色都好,一对眼睛如缀满春雨的水梨花。可惜大炼钢铁时,两山坡的杏树梨树几乎全砍去烧洋高炉。说到杏树梨树被砍这层时,杏花姐眼泪区区,“如果没砍,我妈靠杏子梨子也能活下来。”

相处久了,杏花姐对我极为亲近,坚决要帮我洗换下的衣服。说她没有兄弟,我没有姐姐,我们就是前世修的姐弟。要我当着人面叫她嫂子,两人时就叫姐。我自然赞成。叫姐更亲,叫嫂中间隔了一个男人,有些生分。而她则依然在人前叫我“小白鹤”。

一览无余地看杏花姐双乳的事,发生在入秋后三伏天农历十五晚上。那天我从公社开知青会回山上时,已是满地月光。走到杏花姐家坝子,翠翠亲热地叫着“小叔叔”迎过来,我顺手摸给她一把水果糖。“又叫你破费了。”杏花姐一边说,一边指着旁边一根小凳子叫我坐。此时暑热尚未褪尽,她坐在我对面,只穿了一件短袖汗衫,正喂狗儿奶——这之前,她喂奶已不避我,随手撩起衣襟就把奶头塞进狗儿口中。她不在意我看,我也不着意看。看狗儿吃奶时,只觉得他嘴巴嘟着的奶很大,我曾寻思自己得用双手才捧得下。

话说那晚月亮出奇的白与亮,彼此距离又近,杏花姐喂奶的场景确实赏心悦目——狗儿双手捉住肥乳,欢欢含入口中,田土里有一缕轻风过来,吹散坝边杏树叶,叶上月光便水珠般溅到玉乳上,狗儿张开口,将轻风、月光、乳汁“咂咂”有声吮入肚中。或许是奶水太多太猛吧,狗儿呑吃不及,就有乳白的奶液从嘴角溢出,顺着雪白的乳房牵丝成缕往下流,我竟本能想伸手去揩,去接。

我当然没有唐突地伸手。狗儿吃着吃着含着奶头睡了。杏花姐没有退出奶头,就让狗儿含着。与此同时,另外一幕石破天惊般发生了——她把汗衫全部往上撩开,放出另外一个鼓胀乳房,招呼翠翠,“快过来吃几口,妈胀得好痛”——实在想不通,杏花姐吃食粗糙,但那身体居然就能将之神奇转化为汨汨山泉似的奶水。罗大婶就曾取笑她可以喂饱两个大汉。我不清楚妇女奶水多少的事,但上工时一到正午,杏花姐胸前衣衫就有两团湿。其实,杏花姐奶水多在农村并非个案,我们公社知青就曾编有顺口溜,“贫下中农奶奶多,喂出娃儿一大坡。”

话说翠翠听了杏花姐招呼,碎步跑上去,还没有含着奶头,“吱”一声就被喷了一脸奶水。翠翠慌用小手端着那乳房,一口迎上去含着。此时,杏花姐汗衫全部撩起,在水也似的月光中,无拘无束地裸露出两个乳房,敞亮出白花花的胸脯,居中有一颗杏仁大的红痣,于一片雪白中巧夺天工,宝石一样璀璨夺目,又如一朵杏花绽放火红……我本能产生了要抢上去含住一个奶头或是摘取“杏花”的冲动。此时,翠翠竟然回过头,抬起淌着奶汁的小嘴,开心对我说,“妈妈奶好吃,小叔叔也吃一口。”我急站起身来说不吃,双手狼狈推拒,眼睛却死死盯着白花花的胸脯,目光“大口大口”呑着那乳。没想到杏花姐也大咧咧打趣,“看得好痴呀,想过来吃一口吗?”说时还用手托起乳房,那乳头则如一只骄傲的鸟儿,高昂着头向我示威。心里那点小九九被杏花姐点破,我羞赧难当,又如同做贼被人发现,吓得转身落荒而逃。身后传来杏花姐“吃吃吃”笑声,脆晶晶如风铃一般,在山风搅和中追我。

那晚回到知青房,一身莫名其妙燥热,站不是,坐不是,躺不是。拿起书看,横竖看不进去。那些数学公式、英语单词、文学大师写的文字,都在眼前乱飞,就是入不了心。恍兮惚兮中,提了水桶到井边,打了水就着月光从头往下冲了三桶,这才杀了火性,压下心中烦乱,安下神来。

入梦后,居然吃了她的奶,但又仿佛是躺在妈妈怀中。

四

“史册”继续上演精彩——我竟然真吃了杏花姐的奶。时间是第二年阳春三月。

说“时间是第二年阳春三月”,只是10个汉字的事。但对我来说,却是实身处地经历了由三伏入深秋,尤其是经历了赤水河畔乌蒙深山漫长的冬季——四面皆山的乡村从深秋直到来年春至,几乎一直笼罩在深不可测的雨雾与冰凌中。尤其是大雪封山时,天地空濛而孤旷,田土结冰,山中灌木丛铺满雪团,树上挂满晶亮的冰凌,路与房屋都消融在冷寂的雪野中,杏花姐家竹水槽上则吊着长短不一的串串冰柱……结了冰凌的冬水田边孤树荒枝上,偶尔会传来几声乌鸦鸣叫,刺破小山村冰冷的空寂,却越发瘮得人虚慌……

不过,春天总是要来。春来时,山上山下,田间地角,沟边塘畔,那杏树梨树桃树李树黑黢黢的枯干虬枝上,“轰”一声就喷出一团团“红霞”,一朵朵“白云”;山崖上,杜鹃花红遍山岗,灌木丛中,一簇簇洁白的香刺花喷得山香……当然有鸟声!“布谷——布谷——”叫的布谷鸟应该是山乡初春的首席“小提琴手,那拽上云端的声音,唤出了庄家汉子们挽衣撸袖上山下田。有两种鸟的叫声很特别,音节长而有乐感,一个是“嫂嫂——叽呀根——叽呀根——”,一个是“儿——紧睡几——”当然,这是乡民们诙谐的“翻译”。他们也叫不出鸟的名字,就笼而统之称为“闹山雀”。我以为这个叫法非常有诗意——鸟雀通天性知神意,要把山闹热,把大地闹生动,把人和草木都闹进春天。

不只天上飞地上长的打了鸡血一样亢奋,连人也在“闹山雀”的叫声中有了特殊神光。比如杏花姐,春节带着娃娃去了云南,一月后归时,人竟养得更加桃花水韵,还增了洋气——她穿着城里人时新的红白方格灯草绒衣,头发用红头巾扎,眼睛像两支鸟要飞上天,走在山路上,就如春风中一束绰约放香的杏花。我敢肯定,我的杏花姐远比公社最漂亮的女知青还好看。狗儿已经可以自己在地上走了,但还没断奶——乡下孩子大多要两岁后才断奶。而“小白鹤”的我也旧貌换新颜,一年中神奇窜高一大截,成功跨越一米六大关,几件小衣裤己穿不上身,彻底告别了“根号2”这个无理数。而且,白脸也皮糙肉实,有了山土岩石的黝黑,还能挑粪上山。队长因此亲自拍板,将我的工分由7分升为9分——我不清楚这个同过年时送了他两瓶“古蔺大曲酒”有无必然联系。虽然满分10分一个劳动日也只值八分钱——邓大伯私下多次向我抱怨,现在累死累活干几天,还没过去帮地主家干一天强。但于我而言,这“9分”分明就是做人的尊严,男人的脸面,远超当年课堂上用新颖的方法解了一道几何题受到老师表扬。我由“无理数”破茧成蝶为“有理数”的经历雄辩地证明,“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育很有必要!”

我所说吃杏花姐奶事,就发生在布谷鸟催人上山“布谷”之时。

那天的农活是种包谷。我挑着队长为我量身定做的小号 粪桶,与几个壮汉一起挑粪上山。杏花姐她们则打窝下种并浇粪水。到了地头放下粪桶,我觉尿胀,就踅向旁边草丛找地方解决。怕草丛中有蛇,就拿扁担左右一通乱打。不想刚方便完,“嗡”一声一群野蜂向我飞来,原来是我的扁担打了草丛中野蜂窝。慌得我抱头鼠窜,但已迟了,只觉得耳朵鼻子脸上都有针刺痛,人就失声惊叫起来。众人便都放下活计看向我。说时迟,那时快,杏花姐挥舞外衣向我跑来,一把将我的头按在她胸上,再用外衣罩住我俩头脸。罗大婶则麻利地点燃了一把干草,围着我和杏花姐驱打野蜂,旁边几个妇女也挥衣过来相助。

驱散野蜂后,杏花姐就近寻了一块石头坐下,将我的头放在她双膝上。我依然在惊恐与刺痛中呻唤。她摸出白手帕小心翼翼揩去我头上脸上的草屑土渣,心疼地说,“哎呀,一脸都蜇肿了。” 眼中流露出来的怜爱,有如看狗儿饿慌了时吃奶。她或许是因为紧张,加之太阳晒着头顶,脸颊上毛孔张开放大,细小汗粒顺着汗毛沁出,滴滑到我脸上;同时,她口中呵出的带有杏花异香的气息,也一团团往我脸上喷。又低下头来,一口一口吹蜂蛰之处,如水的清凉入脸入心,我顿感刺痛消减,全身弥漫出一种受到呵护与怜爱的依赖与安全感。

罗大婶这时放下草把也挨过来,摸了一下我的脸安慰道,“还好,不是毒性大的牛角蜂。这种小野蜂不凶险,我前年割牛草时也被蜇过,过几天天就消肿了。杏花,赶快把你奶挤在蜂蜇地方,蜂毒最怕人奶。” 杏花姐听了毫不犹豫撩起粉红色的毛衣,再掀开贴身内衣,手托出雪白乳房,姆指与食指一捏奶头,“吱——”就有一股白色细线射出。罗大婶着急说,“拿奶头顶着蜇肿地方挤”。

于是就如同喂狗儿奶的场景一样,杏花姐那散发出异性体味体温的乳房,白花花地我眼前晃动,乳头如一颗紫红色葡萄,从我额头、眼角、脸上、鼻梁、嘴角、嘴皮滑动迫压;乳汁在我脸上散漫开来,丝丝缕缕流进嘴里,腥腥的,甜甜的,酽酽的,香香的。阳光照得我眼花,浓烈的乳香恍然是从天上飞下来,又流入心里,融进血液中。山风吹来,灌木丛中香刺花的气味、草叶的清香、新翻泥土的气息交汇一起潮水般涌来,挤进杏花姐的乳香、体香、汗香、杏花香中,将我淹没,将我融化,又托举向天……

梦幻般恍惚中,当那“紫红色葡萄”滑到嘴唇边时,我差点要伸出舌头去舔,差点要像狗儿一样张嘴含着吮吸。

我幸福地窒息,觉得自己在飞升——我的头不是倚躺在杏花姐软绵绵的双膝上,而是倚靠着春天生机勃勃的大山,仰躺在如母亲怀抱一样仁慈宽厚的大地上……

杏花姐的奶还真有疗效。当晚,我的脸就不再疼,头着枕就睡,再睁眼时,太阳已上窗台,坝边树上传来“儿——紧睡几——”鸟叫。我一笑翻身起来,拿镜子一照,脸上风光如往日,找不出半点蜂蛰后的蛛丝马迹。

补记:

一、杏花姐用奶给我疗治蜂蜇后,神奇的事在我身上发生了——脸上的皮肤自此再也晒不黑,还留下了挥之不去的奶味。上大学时,班上调皮的女生就曾伸鼻子来嗅,还给我取了“奶油小生”外号。谈恋爱时,女朋友说就是冲我脸上奶香上心的,还动不动就伸舌头舔我脸。

二、留学英国期间,我曾有过多次旅欧之行。

在圣彼得堡涅瓦河畔“埃米塔什博物馆”,我看到了达芬奇名画《哺乳的圣母》,画面中圣母捧奶哺育圣子的场景,竟然幻化为杏花姐的形象——我分明嗅到了她的乳香、体香、汗香、杏花香,胃部立即生出生理反应,飘出一股腥腥的,甜甜的,酽酽的,香香的奶味。

在巴黎“卢浮宫”,我看到了德拉克洛瓦的油画《自由引导人民》。画中高举旗帜,袒露双乳的自由女神,电击一样让我瞬间虚幻——眼前立即浮现出杏花姐白花花的乳房,还有她张开毛孔汗沥沥的脸庞……

三、2012年10月11日,瑞典文学院宣布将诺贝尔文学奖授予中国作家莫言的当晚,我正好读到了莫言长篇小说《丰乳肥臀》中描写上官金童对乳房幻觉的精彩文字。“他的眼前飘来飘去着一个个乳房。这些宝贝,这些精灵在他的面前表演着特技飞行和神奇舞蹈,它们像鸟、像花、像球状闪电……天上有宝,日月星辰;人间有宝,丰乳丰臀。他幸福地注视着它们。那些飞乳渐渐聚合在一起,膨胀成一只巨大的乳房,膨胀膨胀不休止地膨胀,矗立在天地间成为世界第一高峰,乳头上挂着皑皑白雪,太阳和月亮围绕着它团团旋转……”我久久地打量着那些文字,它们飞旋又聚合,并喷出杏子香气,栩栩如生为杏花姐的乳房——我生命的大地上曾经的一座精神高峰!

四、曾经不下五次,我居然在梦中吃到了杏花姐的奶——我像狗儿一样捧着她的奶,也像狗儿一样吃得酣畅淋漓。而且有一次竟然发生在新婚燕尔蜜月旅行途中,那也是一个夏日月夜,醒时人如“庄周梦蝶”,月光照着妻子袒露的乳房,也照了我摸在乳房上的手,我冲动地一口就含住乳头吮吸……我敢拍着胸膊指天发誓,虽是发乎情,但我每次都止乎吃奶这“礼”。其实,处于青春期荷尔蒙爆棚的我,梦中曾N次与异性有过肌肤相亲,甚至还做下了让人脸红心跳的荒唐。但与杏花姐却从未越雷池一步,甚至连嘴也没亲过……

作家简介:

陈大刚,四川赤水河边古蔺人,1958年出生。曾在光明日报、中国青年报、四川文学,上海青年等报刊杂志发文三百余篇。出版有《站立天地间》《对自己好点》《笔走大中国——一个人的国家地理》《笔走五大洲——一个中国人的世界观》四书。后两书由茅盾文学奖及鲁迅文学奖得主、四川省作协主席阿来先生与电视剧《雍正王朝》编剧罗强烈先生作序。

(完)

编辑:肖昂

关注川南在线网微信公众号

长按或扫描二维码 ,获取更多最新资讯

文苑