川南在线 发布时间:2025-05-13

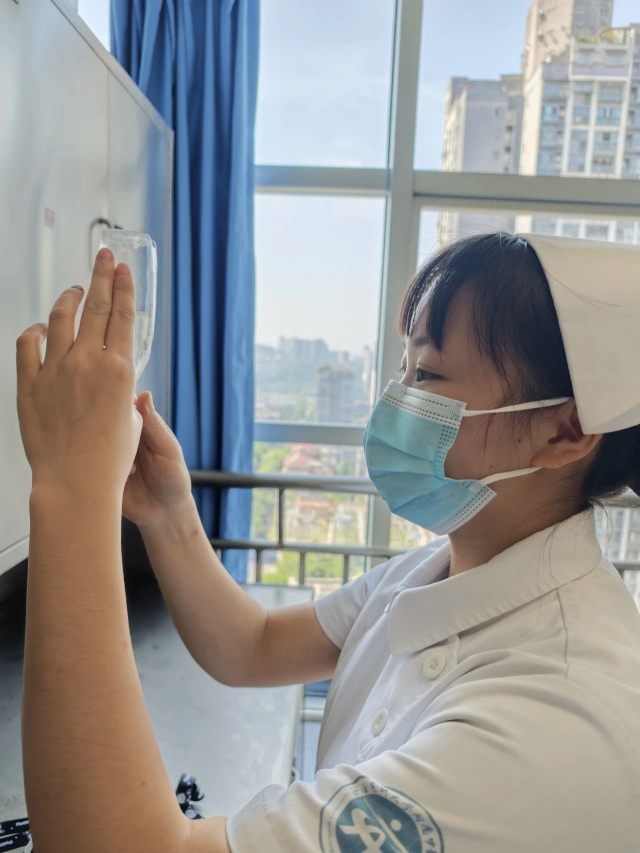

5月7日,在西南医科大学附属中医医院教职工技能大赛暨第二届护理职业技能比赛中,骨伤科创伤·正骨组护士秦晓洁从容展示平衡火罐等中医特色技能,并荣获个人一等奖。比赛结束,她“转场”投入忙碌的护理工作。

从刚入职时的“门外汉”,到肩挑一个个护理工作重担,秦晓洁归功于自身的努力、前辈的带教和医院提供的成长平台。

2011年,秦晓洁怀揣对护理事业的热忱,踏入护理行业。“当时的我,对中医知识和技能一窍不通,面对科室里那些充满中医特色的治疗方法和理念,我既感到新奇,又有些无从下手。”

她印象最深的是一位因脑梗后遗症入院的患者,其活动不便、言语不清,医生为其实施了个性化中医治疗。“患者对中医治疗从怀疑到信任,并特意送来致谢字画这一刻,我深刻感受到了中医技术的魅力。”秦晓洁说。但她知道,这里是成长的起点,是实现自我价值的舞台。

起初,看着同事们熟练运用艾灸、中药外敷、穴位按摩等中医技术为患者治疗,秦晓洁只能在一旁干着急。要改变现状,她必须有所突破。理论知识有短板,她翻阅书籍,主动向前辈请教。实操有问题,医院组织的各类中医培训课程她场场不落,认真记录要点,反复练习操作。经过一段时间的苦练,秦晓洁能熟练运用拔罐、艾灸等中医适宜技术。

“护士不仅仅是打针发药,更是患者痛苦时的依靠,是黑暗中的一束光。”秦晓洁说。

护理是一份充满爱与希望的职业。未来,我将继续深耕中医护理领域,不断提升专业水平,用爱心、耐心和责任心为患者带去温暖与健康。

像秦晓洁这样的护士还有很多,一起来听听TA们的心声!

张玲(急诊科)

18年的急诊生涯,如同一场永不停歇的生命马拉松。每当警报响起,肾上腺素便与秒针竞速。那是一个闷热的午后,蝉鸣裹挟着焦灼,120的铃声划破沉寂:“XX小区,老人晕厥,呼吸微弱!”救护车呼啸而出。我们携带急救设备火速奔赴现场,老人面色青紫,脉搏微弱。汗水浸透工作服的瞬间,立即展开胸外按压、开放气道、建立静脉通路…… 经过争分夺秒的现场抢救,直到心电图上那道平直的线突然跃起,如枯枝抽芽。“窦性心律恢复!”,现场所有人长舒一口气。

两周后,老人携全家颤颤巍巍地来到急诊科,布满皱纹的手紧攥住我的袖口:“闺女,这条命是你从阎王手里抢回来的。”他浑浊的眼里蓄着泪,那滴泪落在我掌心,滚烫如初遇生死时的热血。急诊科的墙听过太多祷告,而此刻,一句“救命恩人”抵过千言——它让无数个不眠夜有了答案,让白色战袍下的凡人,成了患者眼中的神明。

高春梅(综合内科)

14年,护理人的路总在病房与护士站间循环往复。可每当出院患者回头挥手,笑容比窗外梧桐更葱茏时,我便知道——那些永远走不完的路,最终都通向生命的春天。

深夜的走廊总像被按了消音键,唯有监护仪的滴答声在寂静中凿出回响。那晚巡房时,32床的王伯捂着胸口蜷缩成虾米,额角的冷汗在月光下泛着冷光。“心慌……透不过气……”他女儿攥着被单的手骨节发白。我飞速绑上血压袖带——80/50MMHG,数字刺目如警报。“开放静脉通路!多巴胺20MG加生理盐水泵入!”医嘱与动作同步,抢救车滑轮与地板的摩擦声撕开夜的沉寂。黎明破晓时,他的血压终于稳在110/70MMHG。女儿倚在门边,晨曦为她镀了层金边:“高护士,昨晚我看着您跑来跑去十几趟……我爸这条命,是您一步步跑出来的。”

兰勇(腔镜中心)

护理工作像面三棱镜,将性别偏见折射成无数个需要跨越的障碍,又在生命最脆弱的时刻,将人性最本真的光芒投射在每个人心上。

记忆最深的是参与雅安芦山震后救援。半夜接到灾情救援通知后,我迅速加入到医院应急救援队伍。由于灾区处于河谷地带,空间十分有限,道路狭窄,加之余震不断,一路上落石不断,我们的救护车在这紧张的氛围中穿梭疾驰。在临时搭建的帐篷医院里,面对每一位接诊的受灾群众的由衷感谢,性别界限被瓦砾彻底碾碎,作为一名男护士,此时此刻,能用自己的绵薄之力帮助到他们,我感到无比自豪!

致敬白衣天使!

一针一药,传递温暖和希望;

一言一语,给予勇气和力量;

一生一世,守护生命和健康。

护理工作,平凡却伟大。祝愿护理同仁们节日快乐,向阳而行,生生斑斓!

(来源:西南医科大学附属中医医院)

编辑:卫国

关注川南在线网微信公众号

长按或扫描二维码 ,获取更多最新资讯

其他